자연사랑이 아이들 희망입니다.

어부바 따라 사라진 그때 유물 '포대기'

남편은 유모차(乳母車)를 밀면서 앞서가고, 핸드백만 달랑 든 아내가 그 뒤를 가벼운 걸음걸이로 따라가는 모습, 지난날이라면 상상도 할 수 모습들이 거리마다 쏟아지고 있다.

옛적에는 두루마기에 중절모(中折帽)를 쓴 남편이 빈손으로 앞장서서 가면서 머리에 이고 손에 들고, 등에 아기까지 업고 헉헉되며 뒤따르는 아내에게 빨리 따라오지 못한다고 눈총을 주던 모습이 어느새 이렇게 변해 버린 것이다. 잘못 되었다는 얘기만은 아니다.

옛적에도 일부 공처가의 경우는 가끔씩 아기를 업어주기도 했다.

아내가 아플 때 업어줄 사람이 없거나, 아내가 방아를 찧거나, 빨래를 할 때 수고를 덜어주고자 자청하여 업어주는 경우였다.

세상에서 가장 따스한 것은 사람의 체온(體溫)이다.

'포대기'로 아기를 업어 키우던 시절에는 할머니와 어머니, 그리고 누나들이 ‘어부바’라는 신호(信號)로 아이들을 업어주었고, 그렇게 업힌 아기들은 그녀들의 등허리에서 발산(發散)되는 체온이 너무나 따뜻하여 업히자말자 포대기 속에서 쉬이 잠이 들기도 했었다.

필자들이 갓난아기 때 할머니나 어머니, 또는 누나들의 등에 '어부바' 소리와 함께 업혀서 '포대기 '를 두르고 나서면, 그분들의 등에서 느껴오는 따뜻한 체온(體溫)은 칼바람이 매서운 한겨울에도 너무나 따스하고 아늑했었다.

동생들의 경우를 미루어 짐작할 수 있는 일이었다.

여기에서 말하는 '포대기'란 어린아이의 이불로 깔기도 하고, 업을 적에 둘러 대기도 하는 것으로 '강보(襁褓)'라고도 한다. '포대기'에는 '요포대기'와 '다듬이포대기'라는 것도 있는데, '요포대기'는 '요'로 쓸 수 있게 만든 '포대기'를 말하며, '다듬이포대기'는 '다듬이질'할 때 '다듬잇감'을 싸는 '포대기'를 말한다.

그 시절 시골에서 서민(庶民)들이 흔히 사용했던 겨울철 '포대기'는 무명베에 솜을 넣은 것으로 '포대기' 따로, 허리에 묶는 '띠' 따로였었다. '띠'는 집에서 어머니께서 바느질로 말았는데(만들었는데), 가정마다 상(喪)을 당했을 때 여자들이 머리에 쓰는 ‘건(巾)’이라는 상복수건(喪服手巾)으로 만들어 쓰기도 했다.

상복수건(喪服手巾)은 길이가 한 발 남짓이나 됐기 때문에 '띠'를 만들기에 충분했다.

여름에는 '포대기' 자체가 필요치 않았다. 삼베로 만든 상복수건 하나면 얼마든지 아기를 업어줄 수 있었기 때문이다.

아기를 업어주는 일과 업는 과정도 그렇게 쉬운 것은 아니었다.

걸어 다닐 정도가 되는 아이들을 업을 때면 “어부바, 어부바” 하면 되지만, 걸음마를 못하는 아이의 경우는 “애미야, 야 좀 업해두가. 바람 쒸러가자꼬 이래 난리다.”라면 며느리는 시어머니의 등에다 아이를 업혀주고, '포대기'를 두른 뒤, 뒤에서 앞으로 '띠'를 둘러 묶는데, 이게 여간 힘이 드는 게 아니었다.

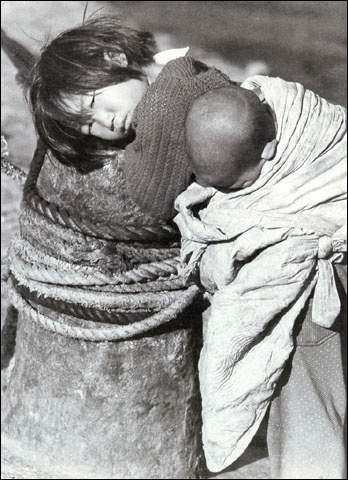

손자를 업어주는 할머니

(음식점에서 국수를 얻어 손자에게 먹이고 있다)

이렇게 힘껏 묶어 놓으면 등에 업힌 아이도 갑갑하다고 투정을 부리련만, 할머니 등에 업혀서 '마실'을 나가는 일이라 그저 좋아서 시키지도 않은 '도리도리'도 하고 '잼잼'도 했었다.

이렇듯 그 시절 육아담당(育兒擔當)은 거의가 할머니였다. 그러나 할머니가 너무 고령(高齡)이거나 아예 안 계실 경우에는 나이 어린 누나들이 그 몫을 대신했다. 게다가 어머니나 다 자란 누나들은 농사일을 해야 했기 때문에 집에 남아있는 어린 누나가 동생들을 업어 키울 수밖에 없었다.

그 시절에는 여자아이 나이가 열두어 살 안팎만 돼도 동생을 등에 업고 걸레도 빨고 밥도 짓고, 이런저런 집안일을 다 했었다.

동생을 업어주는 누나

(포대기는 없고, '띠'만 둘렀다)

등에 업힌 동생이 예고도 없이 '쉬야'를 하면 등허리가 뜨뜻미지근해지면서 금방 척척해지는데, 이 때 누나는 오만상을 찡그리면서 주먹을 뒤로 돌려 동생 엉덩이를 쾅쾅 몇 방 먹인다.

그러면 동생은 '내가 싸고 싶어서 쌌느냐'는 듯이 앙앙 울다가 분을 삭이지 못하고 누나의 머리채를 냅다 잡아당기기도 한다.

할머니나 어머니가 쥐어박을 때는 그저 우는 걸로 끝나는데, 어린 누나가 그랬을 땐 동생은 성깔이 사나워졌다.

누나가 그만큼 만만하게 보였기 때문이다.

여자아이가 자기만한 동생을 업고 동구(洞口) 밖에 서서 어머니를 기다리는 모습이며, 들녘으로 젖을 먹이러 가던 모습,

그 시절 우리들은 다들 그런 모습을 겪고 보면서 자랐다.

그리고 그 시절 우리 누나들은 동생을 업고도 별의별 놀이를 다 했었다.

동생을 업은 아이가 줄넘기 놀이에 끼어들면 이게 또 가관(可觀)이었다.

들녘에서 일하는 엄마를 찾아가 동생 젖을 먹이는 누나

(늙은 엄마는 손이 흙투성이라 누나가 걷어 올린 젖꼭지를

그냥 물려놓고 있다. 누나가 두른 포대기는 '누비 포대기'다)

누나가 한 번 껑충할 때마다 등에 업힌 동생의 머리도 한 번 끄떡했고, 그러다가 허리에 묶어놓은 띠가 느슨해지면서 헐렁헐렁해지면 동생의 머리가 허리까지 내려와서 두 발이 땅에 닿을락말락하기까지 한다.

이 정도가 되면 아기는 고래고래 울음을 터트리며 누나의 등짝을 쥐어뜯곤 했었다.

동생을 업어주다 지친 누나

이들 누나들은 후일 등에 업혔던 남동생들의 성공과 학비 마련을 위해 하루 16시간 이상 혹사하는 방직공장 여공이 되었고, 심지어는 술집작부까지를 자청하여 자신들을 희생하였다.

반면 앉아서 하는 놀이인 '공기놀이'에 정신(精神)이 팔렸다하면 등에 업힌 동생은 숫제 안중(眼中)에도 없었다.

허리께가 뜨뜻미지근해 와도 그런가보다, 아기가 항아리 깨지는 소리로 앙앙 울어대도 그런가보다 하면서 '공기놀이'에 정신을 팔았던 적도있었다.

그러다 보면 동생은 울다 지쳐서 머리를 뒤로 제치고 불편한 잠을 자야만 했다.

그러다가 들녘에서 돌아온 어머니가 동생을 받아주실 때면 그 해방감(解放感)은 이루 말로 형용(形容)할 수가 없었다.

등허리가 척척하건 말건 동무들하고 놀겠다고 좋아라 하면서 어둑어둑해지는 마을 앞 공터로 뛰어가곤 했었다.

필자네의 경우 모두가 남자형제 뿐이었기 때문에 다른 집의 경우 누나가 하던 동생 업어주기를 형들이 대신할 수밖에 없었다.

학교에서 돌아오면 ‘소맥이기’를 가거나 ‘꼴베기’를 주로 갔지만, 매일같이 하는 일과(日課)는 그토록 하기 싫은 동생 업어주기였다.

때문에 필자들은 동생들을 업어주기 싫어 학교를 파하고도 제때 귀가하지 않고 이런저런 놀이로 시간을 끌다가 부모님께 혼쭐이 나기도 했었다.

동생을 업어주는 사내아이

아기는 업혓다기보다는 매달려 있는 꼴이다.

당시의 사내아이들은 동생을 업을 때 포대기나 '띠'를 매지 않고 날로 업고 다니기도 했다. 그 시절 장터에 가면 상인들이 만들어서 파는 예쁜 '포대기'가 있었다. 안팎으로 색깔을 달리하면서 재봉틀로 촘촘하게 누벼놓은 그 '포대기'에는 띠가 매달려 있었다. 그러나 너무나 돈이 귀했던 당시로서는 서민가정의 경우 여간해서는 그 '누비포대기'를 사서 쓸 수가 없었다. 필자네의 경우 7남매나 되었지만, 그 '누비포대기'는 한 번도 사서 쓴 일이 없었던 것으로 알고 있다. 모두들 집에서 길쌈으로 마련한 삼베나 미영베 천으로 만든 '엄마표 포대기'를 주로 사용했었다.

<모셔왔습니다.>

^(^, 필자의 글을 읽다보면 지난 과거사가 회상 됩니다. 감사합니다.

충!

'자료와 교육' 카테고리의 다른 글

| 그 시절 그 거리 (0) | 2022.01.30 |

|---|---|

| 명성황후 살해 관련자들 (0) | 2022.01.30 |

| 전국 계절별 사진 촬영 장소 (0) | 2022.01.29 |

| 김부식/삼국사기의 저자 (0) | 2022.01.27 |

| 서울의 사적순례(史跡巡禮) (0) | 2022.01.27 |